晶間腐蝕是一種選擇性的腐蝕破壞,它與一般選擇性腐蝕不同,腐蝕不是從局部外表面開始的,而是集中發生在金屬的晶界區,因此稱做晶間腐蝕。發生這種類型腐蝕之后,有時從外觀上不易察覺出來,但由于晶界區因腐蝕已遭到破壞,材料強度幾乎完全喪失,嚴重者可失去金屬聲,這時每個晶粒實際上已接近分離,稍經受力即沿晶界斷裂,甚至會成為粉末。所以晶間腐蝕是一種危害性很大的腐蝕破壞。

晶間腐蝕在鉻鎳、鉻錳氮等奧氏體香蕉視頻app在線觀看:不銹鋼管與高鉻鐵素體不銹鋼管中均可發生,兩者表現形式雖相同,但其機理不完全一樣。

奧氏體不銹鋼在450~850℃區間受熱后,原來固溶在奧氏體中的碳與鉻結合,在奧氏體晶界以Cr23C6碳化物的形式析出,造成了晶界區的奧氏體貧鉻,即鉻降到不銹鋼耐蝕所需要的最低含量以下,從而使腐蝕集中在晶界的貧鉻區。貧鉻區的厚度為10~41nm。貧鉻區成為微陽極,Cr23C6和其余奧氏體區成了微陰極,于是構成了腐蝕微電池。這就是通常所說的奧氏體不銹鋼晶界腐蝕的貧鉻論。

消除鉻鎳奧氏體不銹鋼管因Cr23C6析出所造成的晶間腐蝕的方法,有如下幾種。

①. 采用(yong)高溫(wen)1050~1100℃固溶處理,將(jiang)鉻的(de)碳化物全部溶解在奧(ao)氏體中,然后水淬,將(jiang)奧(ao)氏體固定下來。但這通常只適用(yong)于不(bu)再焊接的(de)鋼。

②. 生產超低碳(C含量<0.03%)不銹鋼,使Cr23C6無從析出。

③. 改變析出的碳化物類型。最常用的方法是向鋼中加入強碳化物形成元素,如Ti、Nb等。由于這些元素與碳的結合力比鉻大得多,因此,當這些元素的量足夠時只會形成TiC或NbC 等穩定型碳化物,不再會出現Cr23C6。而且TiC或NbC在1050℃以下不溶于奧氏體,這就排除了在低溫形成Cr23C6的可能性,從而就消除了由于Cr23C6析出所造成的晶間腐蝕。一般含有Ti、Nb這類元素的鋼稱為穩定化鋼。實踐證明,為避免奧氏體鋼產生晶間腐蝕,加入Ti或Nb的量顯然取決于鋼中的碳含量,它們在鋼中的含量應分別為

0.8% ≥ [Ti] ≥ 5([C]-0.02) (3-1)

1.0% ≥ [Nb] ≥ 10[C]-0.02) (3-2)

式中,[C]為鋼的總碳量;0.02為可溶解于奧氏體而不形成碳化物的那一部分碳。需要指出,以Ti、Nb等元素穩定化的鋼,必須再經穩定化熱處理才能保證無晶間腐蝕。穩定化熱處理的工藝為:850~880℃保溫5~6h后空冷。這樣處理的目的就是讓Cr23C6型碳化物溶解,而讓TiC或NbC充分析出。

④. 改變晶界上碳化鉻析出的數量及分布狀態。欲達此目的,可有兩種途徑:一是調整鋼的化學成分,使鋼成為奧氏體鐵素體雙相組織;二是把鋼預先進行冷形變。當鋼為γ+δ雙相組織時,如鋼在450~850℃受熱,則Cr23C6碳化物首先在δ/γ相界處的δ鐵素體一側析出,并且呈分散的點狀,這樣,就減少了在奧氏體晶界析出的Cr23C6的量。同時,由于鉻在δ鐵素體中的擴散系數要比在奧氏體中的擴散系數大103倍,所以不至于在8鐵素體內Cr23C6析出的周圍造成貧鉻區。這樣,就降低了晶間腐蝕傾向。把鋼預先進行冷形變,就可使Cr23C6沿滑移帶析出。這樣,也使得奧氏體晶界上析出的Cr23C6數量減少及分布不連續,從而也就降低了晶間腐蝕傾向。

鐵素體(ti)(ti)不銹(xiu)鋼有時也(ye)可產生晶(jing)(jing)間腐(fu)蝕(shi)(shi)(shi),但(dan)(dan)避(bi)免這種腐(fu)蝕(shi)(shi)(shi)的(de)熱(re)處(chu)理工藝(yi)恰好與奧氏(shi)體(ti)(ti)鋼相反。研究指(zhi)出,鐵素體(ti)(ti)不銹(xiu)鋼自(zi)900℃以上急速水冷(leng)后,很容(rong)易(yi)(yi)遭受(shou)晶(jing)(jing)間腐(fu)蝕(shi)(shi)(shi);這種易(yi)(yi)受(shou)晶(jing)(jing)間腐(fu)蝕(shi)(shi)(shi)的(de)狀態(敏化態)經過650~850℃加熱(re)后,便可消除(chu)(chu)。但(dan)(dan)奧氏(shi)體(ti)(ti)鋼和鐵素體(ti)(ti)鋼發(fa)生晶(jing)(jing)間腐(fu)蝕(shi)(shi)(shi)以及(ji)消除(chu)(chu)晶(jing)(jing)間腐(fu)蝕(shi)(shi)(shi)的(de)處(chu)理如此(ci)不同,是由(you)于(yu)C及(ji)N在(zai)α中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)固溶度(du)遠小于(yu)在(zai)γ中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)固溶度(du),加上C及(ji)N在(zai)α晶(jing)(jing)界吸附趨勢大,易(yi)(yi)在(zai)α晶(jing)(jing)界析出碳(tan)化鉻(ge),因(yin)而形成貧鉻(ge)區引起晶(jing)(jing)間腐(fu)蝕(shi)(shi)(shi)。碳(tan)化鉻(ge)在(zai)α晶(jing)(jing)界的(de)析出,用一般的(de)水冷(leng)無法抑制(zhi),這是一方面;另一方面,由(you)于(yu)Cr在(zai)α中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)擴散(san)較在(zai)γ中(zhong)(zhong)(zhong)擴散(san)來(lai)得快,因(yin)而在(zai)650~850℃短時加熱(re)即可消除(chu)(chu)貧鉻(ge)區,從而消除(chu)(chu)了(le)晶(jing)(jing)間腐(fu)蝕(shi)(shi)(shi)。

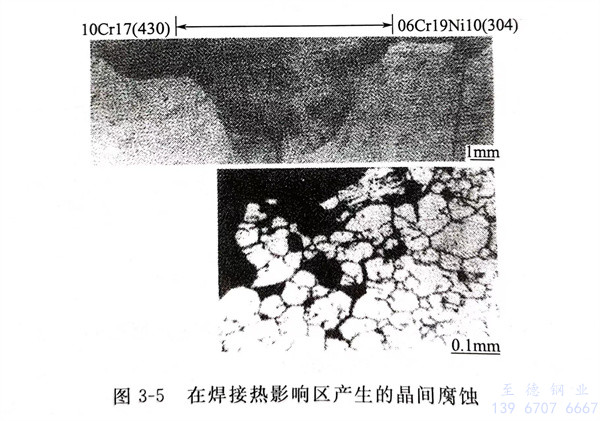

晶間腐蝕是沿晶粒界面所產生的局部腐蝕,受焊接使用的高溫Cr23C6在晶界析出,而在其近旁的貧鉻部位產加熱,鉻碳化物產生選擇性的腐蝕。

晶間腐蝕是在結晶粒界進行的局部腐蝕。腐蝕在內部進行時會使結晶顆粒紛紛脫落。不銹鋼管的基體是鐵中含有鉻的合金,而碳和鉻具有易結合的性質,在高溫加熱時,碳化鉻(Cr23C6)在結晶粒界上析出,使這個碳化鉻的周圍變成“貧鉻”狀態。根據環境情況,在“貧鉻”的部位,有選擇性地被腐蝕,稱為晶間腐蝕,如圖3-5所示。

焊(han)接時,在熱影響區(qu)引起(qi)碳(tan)(tan)(tan)化鉻(ge)在結晶(jing)粒界(jie)上析出(chu),稱為敏(min)化。碳(tan)(tan)(tan)化鉻(ge)析出(chu)后,在其(qi)近(jin)旁(pang)(pang)的結晶(jing)粒界(jie)上的鉻(ge)含(han)量“被減少(shao)”,在碳(tan)(tan)(tan)化物近(jin)旁(pang)(pang)其(qi)含(han)鉻(ge)量有(you)可能(neng)“貧(pin)”到臨界(jie)含(han)鉻(ge)量以(yi)下。由(you)于結晶(jing)粒內部(bu)鉻(ge)的擴散,使“貧(pin)鉻(ge)”部(bu)位(wei)得(de)到鉻(ge)的補(bu)充(chong)。只是(shi)在碳(tan)(tan)(tan)化物近(jin)旁(pang)(pang),因鉻(ge)含(han)量減少(shao)到不能(neng)保持耐腐(fu)蝕性,就會發生(sheng)晶(jing)間腐(fu)蝕。

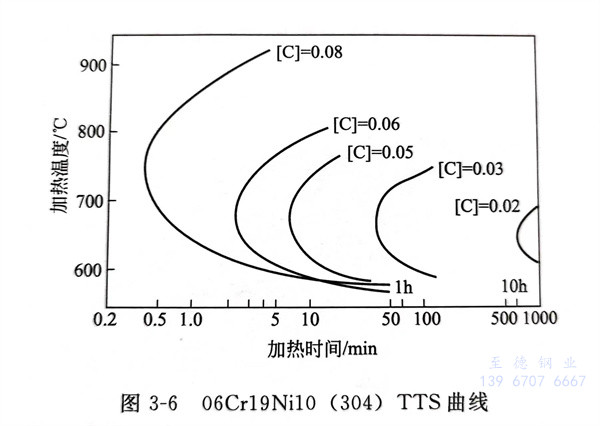

敏化可用加熱溫度和加熱時間的關系(TTS曲線)來表示。奧氏體型不銹鋼的代表鋼種06Cr19Ni10(304)的敏化情況如圖3-6所示。敏化的溫度區域在550~800℃,在這個溫度區間加熱時間過長或從高溫緩慢地冷下來也會發生敏化。

鐵素體(ti)型的不(bu)銹鋼(gang)管和奧氏(shi)(shi)體(ti)系列不(bu)銹鋼(gang)管不(bu)同(tong)的是,從850℃以(yi)上(shang)開始冷卻時(shi),容(rong)易造成晶間腐(fu)蝕。這是因(yin)為碳化鉻及氮化物析出非常(chang)(chang)迅速的緣故。鐵素體(ti)中,鉻的擴散比奧氏(shi)(shi)體(ti)中鉻的擴散要快。所以(yi)如果在(zai)碳化鉻析出溫(wen)(wen)度區域上(shang)短時(shi)間加熱,或者是從高溫(wen)(wen)緩慢地冷卻下來,在(zai)“貧(pin)鉻”部位(wei)上(shang),鉻能很快得到補充,使用時(shi)就(jiu)不(bu)會產生(sheng)結(jie)晶粒(li)(li)界(jie)腐(fu)蝕。為了防止結(jie)晶粒(li)(li)界(jie)腐(fu)蝕,通常(chang)(chang)采取下述三(san)項(xiang)措施。

①. 固(gu)溶化(hua)熱處理時(shi)急劇(ju)冷(leng)卻,以抑制碳(tan)化(hua)鉻的析(xi)出(chu)。

②. 降低(di)碳含量(選(xuan)取鋼(gang)種(zhong)的0.030%)。[C]≤0.030%

③. 添(tian)加鈦(Ti)或鈮(Nb):鈦或鈮和碳(tan)的(de)結合(he)力,比鉻和碳(tan)的(de)結合(he)力強,易(yi)在顆(ke)粒內部均勻析出(chu)碳(tan)化(hua)鈦或碳(tan)化(hua)鈮,由此抑(yi)制(zhi)碳(tan)化(hua)鉻在晶界下的(de)析出(chu)。