關于不銹鋼在大氣中產生銹的試驗室試驗,多賀谷等(1960年)認為點狀銹是由于鋼中存在小孔引起的,可通過有孔度試驗檢測出缺陷部位;之后(1964年)得出那些小孔缺陷是由非金屬雜質引起的結論,故溶解精煉時用Ca系脫酸材料進行脫酸處理,可以減少小孔缺陷。此后一段時間,沒有進行有關引起生銹雜質影響的探討,但隨著不銹鋼用于汽車的鑄模件、家庭耐用電器以及在屋外使用情況的增多,不銹鋼的耐銹性引起了人們的注意。1971年木村等公布了通過使用5%的食鹽進行的鹽水噴霧試驗,就非金屬雜質對17Cr不銹鋼生銹產生的影響進行研究的結果。但據此來看,生銹都是由以曝露在試驗片表面的非金屬雜質為起點的點腐蝕引起的,該起點的主要雜質是富于覆蓋在單體或Ca-Al-O系氧化物周圍的Ca(Ca、Mn)的硫系雜質,而且證實了如果該硫化物接觸到鹽水,容易分解溶出,容易在中心的氧化系雜質和鋼之間產生腐蝕。此外,還指出了這些加水分解性硫化物容易在鋁脫酸的鋼中產生,但在富于二氧化硫的雜質較多的情況下難以生成。

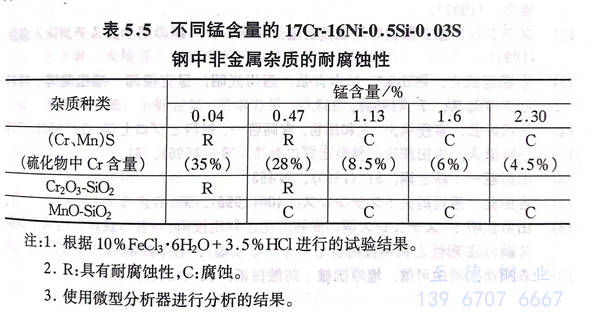

另一方面,遲澤等人(1975年)就以Fe-17Cr-16Ni-0.5Si-0.03S為基礎的奧氏體不銹鋼改變其Mn含量時鋼中雜質和點腐蝕的關系進行了研究,結果如表5.5所示。由表5.5可見,Mn含量低于0.5%的鋼,其硫化物雜質中的Cr含量比基礎材質中的要高,顯示了優良的耐點腐蝕性。并且,他們在1982年研究了改變18Cr-8Ni-0.1N鋼中的Mn、S含量時硫化物雜質的影響,以及研究了將 19Cr-8.5Ni-0.4Mo-0.15N 鋼中的硫含量降低(≤0.0010%)時氧化物雜質的影響。研究證實,如果錳含量降低,由于硫化物介質從Mn-rich變化為Cr-rich,所以點腐蝕電位變得重要;此外,把硫含量降低的鋼,通過Ca或Al-Ca脫酸鑄造,證實鋼中會生成有CaO或Ca-Al-Ca-O系介質,這樣點腐蝕地位就會降低。但鋁脫酸后,如果存在AlO3或Al-Mg-O系時,點腐蝕地位就會明顯增高。利用這些結果,人們開發了耐大氣腐蝕性并能與SUS316 匹配的鋼(18Cr-8Ni-0.4Mn-S≤0.0010-0.4Mo-0.13N鋼)。如果硫含量不是十分低,硫會在Ca-Al-O系雜質和基質的分界處濃縮,雖然使耐點腐蝕性降低,但通過高溫或長時間的固體熔化熱處理,耐點腐蝕性會有所提高。

此外,伊(yi)東等(deng)人(1984~1988年),通過使(shi)用(yong)改變了鋼(gang)(gang)中Mn和S含量的(de)(de)試驗材(cai)料,研究了影(ying)響17Cr-Nb 系和22Cr-1Mo-Nb系鐵素體不銹鋼(gang)(gang)在(zai)大氣(qi)環境(jing)中的(de)(de)耐銹性的(de)(de)硫化物介(jie)質所(suo)造成的(de)(de)影(ying)響。研究證明,Mn、S含量都很(hen)低(di)的(de)(de)鋼(gang)(gang)的(de)(de)耐銹性很(hen)好,而(er)如果Cr含量達到22%時,不銹鋼(gang)(gang)整(zheng)體的(de)(de)耐銹性都會提高。